Clinical & Research Activity

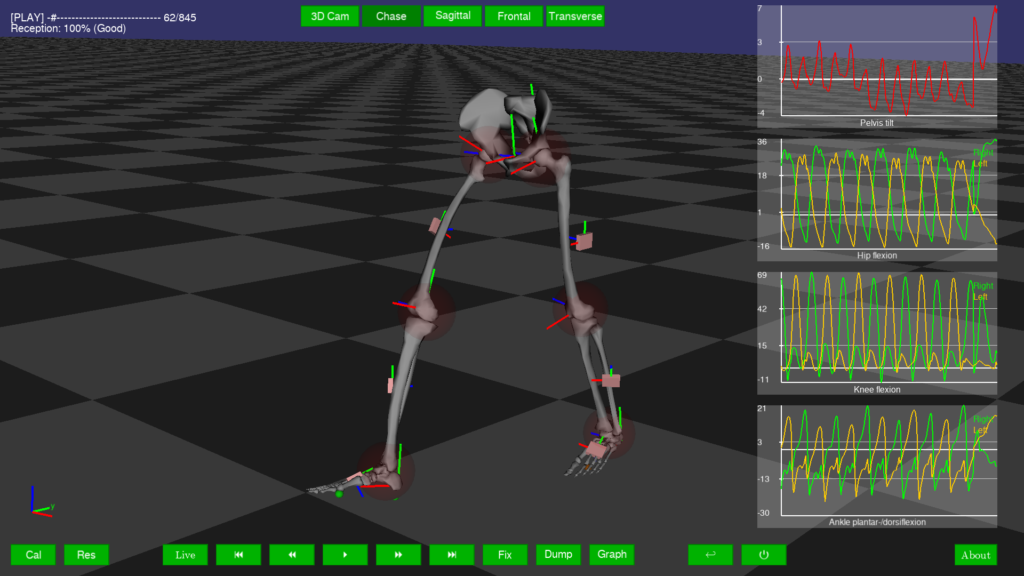

e-skin MEVA:7個のIMUセンサを搭載した専用スパッツを装着するだけで、カメラ不要で場所を限らず計測が可能。運動指導のフィードバックとして臨床で活用したり、疾患特有の歩行特性を分析するなどの研究にも用いています。

Clinical

附属病院

付属

病院

千葉北総病院

武蔵小杉病院

多摩永山病院

合

計

理学

療法士

29

22

13

11

75

作業

療法士

12

9

4

4

29

言語

聴覚士

6

5

3

4

18

臨床

心理士

0

3

0

0

3

合計

47

36

20

19

122

入院

外来